Mallorca - Erholung

Laden Sie Ihre Batterie neu auf

Die Colònia de Sant Pere

und ihre Umgebung

Inmitten eines weitläufigen Tales und am Fuße eines Hügels liegt das Dorf Artà, Herz einer Landschaft, die von den Klüften des Berges Ferrutx geprägt ist und den zahlreichen Buchten und Sandstränden der Küste, die ihr ursprüngliches natürliches Aussehen bewahrt hat. Diese Gemeinde wurde nicht direkt von dem Andrang des Tourismus betroffen, so daß alte traditionelle Bräuche noch bestehen und der Charakter des südlichen, offenen und lebensfreudigen Dorfes bewahrt blieb.

Küste der Colònia de Sant Pere

Die Weinstöcke

Die königliche Jagd

Um von Artà aus zur Colònia de Sant Pere zu gelangen, nimmt man die Landstraße nach Santa Margalida und biegt bei Kilometer 7 nach rechts ab. Nach weiteren 5 Kilometern erreicht man dann die Siedlung Colònia de Sant Pere.

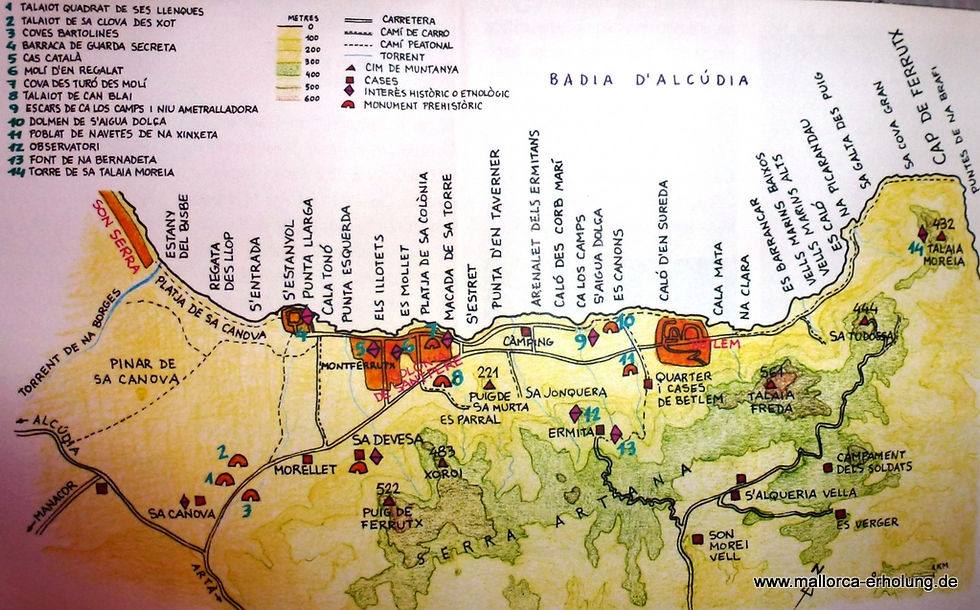

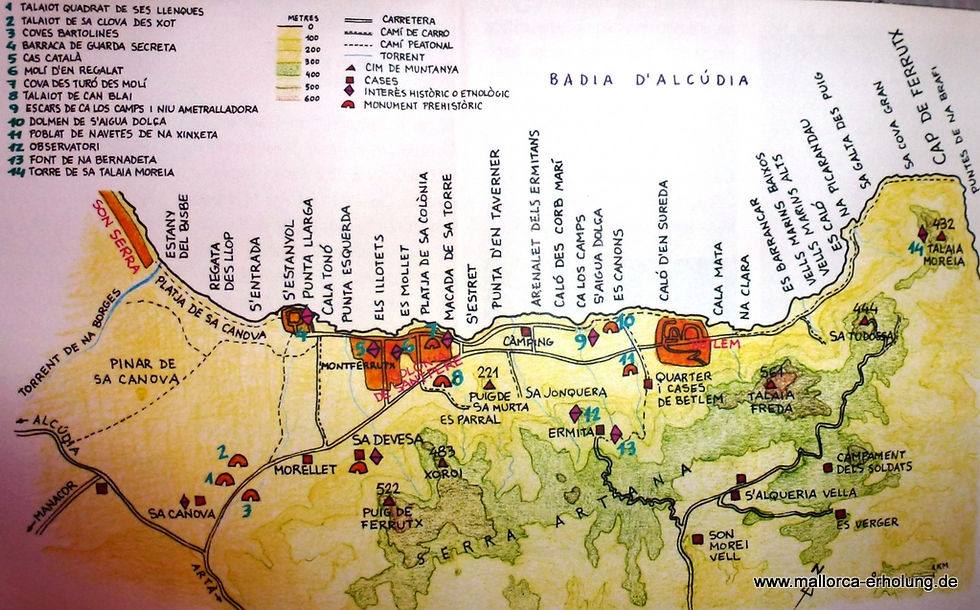

Die Colònia de Sant Pere ist die zweite Siedlung von Artà. Sie liegt an der Küste in einem eindrucksvollen, von den Steilhängen des Artà-Gebirges geprägten geographischen Gebiet; diese Steilhänge begrenzen einen schmalen Streifen Land zwischen dem Gebirgsbach von Na Borges und Kap Ferrutx, der von den Wassern der Bucht von Alcúdia umspült ist.

An diesem Küstenstreifen liegen außer dem Dorf der Colònia, in dem der größte Teil der Bevölkerung lebt (etwa 250 Einwohner), die Touristensiedlungen l´Estanyol und Betlem. In der Sommersaison bieten sie bis zu 2.500 Personen Unterkunft, woraus ersichtlich wird, daß es sich noch um eines der am wenigsten ausgelasteten Gebiete der mallorquinischen Küste handelt. Es gibt nur wenige Unterkünfte für Touristen, und alle von ihnen sind klein, da die Mehrzahl der Sommerurlauber in eigenen oder gemieteten Einfamilienhäusern untergebracht ist. Diese Besonderheiten tragen dazu bei, daß dieses Gebiet ganz anders aussieht als die Gebiete, in denen Massentourismus herrscht, und daß man hier sogar im Hochsommer die ruhige, friedliche Umgebung genießen kann.

Die Küste

Die Küste, die vom See Estany del Bisbe an der Mündung des Na Borges bis nach Caló verläuft, ist etwa 12 Kilometer lang. Im allgemeinen ist sie flach und felsig, aber am westlichen Ende öffnet sie sich zu einem breiten, fast 2 Kilometer langen Sandstrand: La Canova. In Richtung Osten haben sich, normalerweise an den Mündungen der Gebirgsflüsse, viele kleine Buchten in den Sandstein gegraben: L´Estanyol, Cala Tonó, La Macada de la Torre, L´Estret, L´Arenalet dels Ermitans, Ca los Camps, Cala Mata, Na Clara, El Barrancar und El Caló. Einige von ihnen haben kleine Sand- oder Kiesstrände, so daß man in ihnen baden kann.

Das Gebirge

Die wichtigste Nutzpflanze, die mit der Besiedelung der neugewonnenen Ackerflächen eingeführt wurde, war der Wein, der bereits im Mittelalter eine wichtige Rolle spielte, als König Jaume II den Anbau von Weinstöcken in La Devesa befahl, um die königlichen Weinkeller zu füllen. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden sie von der Reblaus befallen, aber die Weinberge wurden teilweise mit neuen, widerstandsfähigen Reben aus Amerika neu bepflanzt, wenn gleich auch einie Pflanzen durch Mandelbäume ersetzt wurden. Diese beiden Nutzpflanzen sowie die Feigenbäume prägten die Ackerlandschaft der Colònia bis in die achtziger Jahre hinein. Dann erlitt der Weinanbau einen starken Einbruch, von dem er sich erst Ende der neunziger Jahre wieder zu erholen begann.

Das Dorf

Der Ursprung des heutigen Dorfes der Colònia de Sant Pere liegt im "Gesetz über landwirtschaftliche Siedlungen und ländliche Dörfer" von 1868, das verabschiedet wurde, um die Nutzung neuer Flächen in einer Zeit zu fördern, in der Bevölkerungswachstum drohte, die Nahrungsmittelproduktion zu übersteigen. Die Brüder Homar aus Alaró, Eigentümer von La Devesa, gründeten die Colònia im Jahre 1880 und nutzten somit die Vergünstigungen, die jenes Gesetz gewährleistete. Ein langsames Wachstum. Im Laufe der Jahre 1881 bis 1883 und auch in den neunziger Jahren beantragten viele Menschen einen Wohnsitz in der Siedlung; sie wurden von den steuerlichen Vorteilen angezogen, die der Status als Siedler mit sich brachte. Einige kamen aus Artà selbst, andere aus Felanitx, Llubi, Sant Llorenc, Capdepera, Santanyi, Lloseta und Manacor. Im Jahre 1883 war bereits eine Fläche von 270 Hektar besiedelt, 53 Häuser waren gebaut und 66 Familien registriert, von denen 41 ständig in der Colònia lebten.

Von diesem Zeitpunkt an verlangsamte sich das Wachstum stark, bis Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts der Touristenboom einsetzte. Zwischen 1940 und 1970 sank die einheimische Bevölkerung von 248 auf 172 Einwohner. Im Jahre 1950 wurden 68 beieinanderstehende und 28 verstreute Gebäude gezählt. 1960 gab es 75 beieinanderstehende und 41 verstreute Gebäude.

Die Colònia heute

Heutzutage ist das Dorf der Colònia eine Ortschaft mit etwa 500 Gebäuden, in der Mehrzahl ein- oder zweistöckige Einfamilienhäuser; die Zahl der ständigen Einwohner beträgt 250, steigt aber an den Wochenenden und vor allem in den Sommermonaten sprunghaft an.

Eine Seepromenade für Fußgänger mit schattenspendenden Tamarisken, von der aus man den Strand und die Mole erreicht, verläuft entlang der am Meer liegenden Häuserfassade. Dieser 1999 erneuerte sogenannte "Passeig de la Mar" ist etwa einen Kilometer lang und bietet Holz- und Steinbänke zum Sitzen und verschiedene Bistros und Restaurants. Der Stadtstrand liegt in der Bucht Ca les Llisses. Es handelt sich um einen künstlichen, 100m langen und 25m breiten Strand, den eine Klippe vor dem Tramuntana-Wind schützt.

Auch zur Zeit der katalanischen Herrschaft in Mallorca spielte die Colònia eine wichtige historische Rolle, da König Jaume II von Mallorca La Devesa kaufte, ein Gut, zu dem auch die Ländereien dieses Küstenstreifens gehörten, und zum königlichen Jagdgebiet erklärte; Hirsche und Wildschweine wurden ausgesetzt, die berühmtesten Falken des Königreiches wurden hier angesiedelt, und es wurde Wein angebaut. Noch heute erinnert die elegante Silhouette des Turms von La Devesa zu Füßen des eindrucksvollen Kaps Ferrutx an die bedeutende Rolle, die diese Gegend im Mittelalter spielte. Zu erwähnen wären noch die Häuser von La Canova am Rande von La Devesa zwischen den Gebäuden mittelalterlichen Ursprungs, ein befestigtes Landgut, von dem noch der Turm erhalten ist.

Zeugen der Vorgeschichte

Bereits Tausende von Jahren zuvor hatten die prähistorischen Siedler von Mallorca in dieser Gegend gelebt. Wenn sie auch keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen haben, so sind uns doch wichtige archäologische Überreste überliefert, die von der frühen Bronzezeit bis in die Römerzeit reichen.

Die "Naveta" - Siedlung von Na Xinxeta (schiffsförmige Bauten), der Dolmen von L´Aigua Dolca, die Höhlen von Bartolines und die Höhle Cova del Capità (natürliche, von Menschenhand bearbeitete Höhlen, die Höhle von La Devesa (eine natürliche Grabhöhle) und die Höhle von Turó del Moli sind einige der bedeutendsten prätalaiotischen Reste.

Die Höhle von Turó del Moli liegt im Ortskern der Colònia in der Straße Sant Mateu. Es handelt sich um das einzig gut erhaltene Beispiel einer künstlichen Grabhöhle im Gemeindebezirk von Artà, an der alle typischen Elemente dieser Art von Baudenkmälern zu erkennen sind. Auch aus der Talaiotzeit sind wichtige Zeugnisse erhalten geblieben, vor allem die Überreste des Dorfes von La Canova, das, auch wenn sie noch nicht ausgegraben ist, bereits erkennen lässt, dass es sich seinerzeit um eine große Wohnsiedlung gehandelt haben muss. Hier sind die Reste eines von einer Mauer umgebenen Dorfs, ein Zeremonienzentrum aus quadratischen Talaiots wie das von Les Llenques, Heiligtümer und einer der eindrucksvollsten runden Talaiots zu bewundern: der Talaiot von La Clova del Xot. In diesem Talaiot mit einem Durchmesser von 16,2 Metern und einer Höhe von 5,5 Metern ist eine Mittelsäule mediterranen Typs erhalten, die aus fünf runden, übereinandergeschichteten Steinen zusammengesetzt ist. Eine seiner eindrucksvollsten Eigenschaften sind die Ausmaße der für die Außenwände verwendetetn Steine, von denen einige bis zu vier Meter lang und einen Meter breit sind. Mit nur 6 Reihen wird eine Höhe von 5 Metern erreicht.

Der quadratische Talaiot von Les Llenques ist 10,5 Meter lang, und einige seiner Mauern sind 4 Meter hoch, der Eingang ist nach Südosten ausgerichtet. Diese beiden Bauwerke sind über die Landstraße PM 3331 leicht zu erreichen, sie liegen bei Kilometer 1,350. Die kleine Siedlung von Can Pamboli ist vor allem aufgrund ihrer Lage auf einem kleinen Hügel in unmittelbarer Nähe der Küste interessant. Diese ungewöhnliche Lage könnte auf eine Spezialisierung der Bewohner auf den Fischfang hinweisen, wobei der natürliche Hafen von Ca los Camps als Ausgangspunkt diente. Ein anderer, ebenfalls gut erhaltener Talaiot ist der von Can Bali; er ist quadratisch und liegt ganz in der Nähe des Dorfes von Colònia.

Talaiots und deren Zweck

Persönlichkeiten - Söhne und Töchter der Stadt Artà: Rafel Ginard Bauçà (1899–1976), Schriftsteller. Pere Pujol , Bildhauer- Literatur „ …

In einem Abstand von weniger als einem Kilometer von der Küste ragen die Gipfel der höchsten Gebirgsketten der Ostküste, der Serres de Llevant, empor: Talaia Freda, Puig de Ferrutx, En Xoroi oder La Tudossa. Sie bilden eine Barriere aus fast 500 Meter hohen Steilhängen, die Colònia vom Rest des Gemeindebezirkes von Artà trennen und ihr einen ganz eigenen landschaftlichen Reiz verleihen. Es handelt sich um felsige, kahle Berge, deren untere Hänge von weit verstreuten Pinienwäldchen bedeckt sind.

Die Felder

Zwischen den Bergen und dem Meer liegt eine leicht abschüssige Ebene aus fächerförmigem Schwemmland, das zwischen den Gebirgsbächen liegt. Es sind diese hauptsächlich mit Wein und Mandelbäumen, aber auch mit Feigenbäumen bepflanzten Anbaugebiete, die das ländliche Gebiet entlang der Küste prägen. Eine Reihe von Tamarisken bildet eine Hecke, die die Nutzpflanzen vor dem Nordwind, der Tramuntana, schützt, der im Winter besonders heftig weht. Diese Hecken sind charakteristisch für das Gebiet der Colònia.

Die Colonia aus der Sicht von

Rafel Ginard

Rafel Ginard vermittelt uns seinen persönlichen Eindruck von der Colònia in zwei poetischen Prosatexten, die sich in den Croquis Artanencs, den "Skizzen aus Artà" finden. Im Jahre 1929 beschrieb er sie folgendermaßen: <<Ein kleines Gut mit kleinen Häuschen, Buden oder Baracken, arm und erbärmlich, mit magerem, unfruchtbarem Land, auf dem einzig Tamarisken und ein wenig Wein gedeihen, ohne ein anderes Vermächtnis als den salzigen Wind, Meerwasser und die unerbittliche Sonne [...] Die Gebäude von Sa Colònia, in einer hübschen Unordnung am kahlen, schwarzen Strand voller Kieselsteine verstreut, sind so ausgebrannt, daß sie einen roten Farbton angenommen haben, der in den Augen schmerzt und auf typische Weise mit den Kalkleisten kontrastiert, die die Fenster umgeben.>> Fünfunddreißig Jahre später, 1964, gab er folgende Beschreibung: <<Das Gesamtbild der Häuser der Siedlung hat sich verändert. Zuerst waren sie rötlich. Heutzutage überwiegt das Weiß. Ein Mädchen vom Land, das sich als Dame kleidet. Aber sei sie nun Städterin oder Bäuerin, Sa Colònia zieht mich immer an. Trotzdem: Vielleicht hat mir das frühere erdfarbene Aussehen - Call Vermell oder Call Roig - besser gefallen.>>.

Die Mole "El Mollet"

Das Wachstum des Ortes lässt sich an der Entwicklung der Mole ablesen, die heute 200 Sportschiffen und einer kleinen Fischereiflotte von 5 oder 6 Booten Platz bietet, nachdem sie mehrere Male erweitert wurde.

Im Becken des Fesol gelegen, bestand sie ursprünglich aus einer kleinen Landungsbrücke und einem Dock für etwa ein Dutzend kleiner Schiffe. Im Jahre 1969 wurde die Landungsbrücke durch einen längeren Deich ersetzt, und das Dock wurde erweitert. So entstand eine Mole mit Liegeplätzen für 70 Boote, die den gesamten Raum einnahmen. Das charakteristischste Merkmal dieser Mole war eine Barriere aus Baumstämmen, mit denen die Hafeneinfahrt an stürmischen Tagen geschlossen wurde. 1997 wurde ungeachtet der heftigen Proteste von Umweltschützern mit dem Bau der heutigen Mole mit 300 Liegeplätzen begonnen.

Das Innere des Dorfes

Das Dorf setzt sich aus parallel zueinander stehenden Häuserblocks zusammen, zwischen denen rechtwinklige Straßen verlaufen. Es entstand nach dem ursprünglichen Entwurf des Landvermessers Antonio Bisquerra aus dem Jahre 1880. Heutzutage sind bereits mehr als 70 Prozent der Grundstücke bebaut, in der Mehrzahl mit ein- oder zweistöckigen Einfamilienhäusern, die in den letzten 25 Jahren errichtet wurden. Bei einem Spaziergang durch den Ortskern kann man in den Straßen Sant Lluc Major und Sant Mateu noch einige der ersten Häuser der Siedler aus dem 19. Jahrhundert sehen. In der Straße Sant Pau steht auf einem Sandsteinhügel eine Windmühle. Die 1951 geweihte Kirche und der 1962 beendete Glockenturm beherrschen den Sant-Pere-Platz. Der neue Kirchenbau ersetzt die ursprüngliche Kirche von 1882. Das Hauptgebäude enthält ein großartiges Portal, das aus dem Gutsbesitz von Son Sureda stammt.

Die Schlacht von König Jaume

Bereits vor der Entstehung des heutigen Dorfes der Colònia war dieses Gebiet auf spektakuläre Weise in die Geschichtze eingegangen, und zwar im Jahre 1230, als König Jaume I, genannt "El Conqueridor", der Eroberer, die katalanischen Truppen befehligte, die die Mauren in den Bergen von Artà zwangen, sich zu ergeben. Von dieser Heldentat berichtet das "Llibre dels Feits" (Buch der Taten), in dem erzählt wird, wie ein Heer aus 35 Rittern und einigen Hundertschaften katalanischer Soldaten und "Almogàvers" genannten Söldnern am 31. März nach einer langen Belagerung 1.500 Sarazenen zwang, sich zu ergeben. Diese hatten, in den Höhlen an den Steilhängen des Gebirges verschanzt, auf Verstärkung durch die Mauren von Pollenca gewartet, die jedoch nie kam. Dies alles ereignete sich in unmittelbarer Nähe der Colònia, in der Schlucht von la Jonquera.

Die Talaiots sind die charakteristischsten und typischsten Bauwerke der mallorquinischen Vorgeschichte. Sie folgen einem genau festgelegten Muster:

Zwei Stockwerke in Form eines kegel- oder pyramidenförmigen Turms, je nachdem, ob der Grundriss rund oder quadratisch ist. In der Mitte der unteren Kammer erhebt sich eine aus mehreren Steinen zusammengesetzte Säule mediterraner Art, die als zentrale Stütze für eine Gruppe radialer Ziegel dient. Auf dieser Struktur baute ein oberes Stockwerk ohne Säule auf, das wahrscheinlich von einem Dach bedeckt war, das von einem Holzgebälk getragen wurde. Die Talaiots wurden im Zeitraum zwischen 1000 und 800 v. Chr. in der späten Bronzezeit erbaut. Zu Beginn der Eisenzeit wurden die Bauten eingestellt.

Zwar weiß man Genaueres über ihre Typologie und die Zeit, in der sie erbaut wurden, aber ihre Funktion ist weiterhin von einer geheimnisvollen Aura umgeben. Die ersten Theorien gingen von verschiedenen Nutzfunktionen aus: als Verteidigungs- oder Wachturm, Wohnsitz des Stammeshäuptlings usw., aber keine dieser Funktionen gilt heutzutage noch als plausibel, da der gewaltige Aufwand, den ein solcher Aufbau bedeutete, in keinem Verhältnis zum praktischen Nutzen dieser Verwendungen stand. Neuere Deutungen gehen davon aus, das die Talaiots die wichtigsten Elemente sogenannter Zeremonienzentren bildeten, in denen Rituale der Gemeinschaft praktiziert wurden, an denen häufig die Bewohner mehrerer Siedlungen beteiligt waren. Diese Zentren bestanden wohl aus einer Gruppierung verschiedener Bauwerke: Talaiots mit rundem und quadratischem Grundriss, turmförmige Talaiots und andere, die an einer Längsachse aufgereiht waren. An diesen Plätzen wurden wahrscheinlich Zeremonien zur Verteilung der Ernte und Tieropfer abgehalten, Bündnisse zwischen den Stämmen besiegelt, kollektive Trankopfer entsprechend den Jahreszeiten dargebracht oder die Initiationsriten für die Jugendlichen abgehalten. In gesellschaftlicher Hinsicht besaßen sie wohl eine architektonische Prestigefunktion. So standen sie in anderen Fällen vielleicht an wichtigen Punkten des jeweiligen Gebietes und stellten so symbolische Grenzsteine der Herrschaft einer bestimmten Gemeinschaft über ein Territorium dar. Es handelt sich also um Prestigebauten im Zusammenhang mit einer neuen Organisation, die die kleinen Ortschaften der Clans mit ihren schiffsförmigen Bauten durch eine komplexere, hierarchisch geordnete Gesellschaft ablöst, die größere, von Mauern umgebene Siedlungen mit einem neuen Typus von Wohnhäusern mit ovalem Grundriss bewohnt und in der bestimmte, abgeteilte Räume nicht häuslichen Zwecken dienen: die Zeremonienzentren, die gemeinsam mit den Nachbardörfern genutzt werden.